| 진화심리학의 기원 (1) | |||||

| 작성자 | 철** | 작성일 | 2018-07-18 | 조회수 | 753 |

|---|---|---|---|---|---|

|

진화를 이해하는 새로운 패러다임이 떠오르다

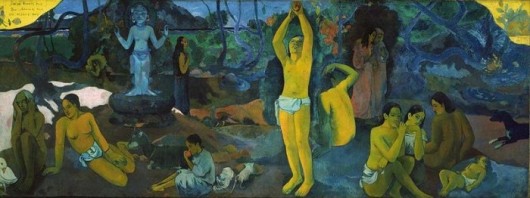

목차인간은 어디에서 왔는가? 인간은 왜 존재하는가?“이 세상과 인간을 누가, 왜 만들었는지 알아내는 것이 인생의 최종 목표예요.” 2012년에 가수 박진영 씨는 SBS 예능프로그램 ‘힐링캠프’에 출연해 이렇게 말했다. “인간의 몸은 100조 개의 세포로 되어 있어요. 세포 하나가 인간이 만든 가장 위대한 기계보다 더 복잡해요. 인간은 자동차보다 몇조 배 더 복잡한데도, 사용설명서가 없어요. 어떻게 살아야 하는지 하나도 몰라요. 저는 인간을 만든 분을 만나서 사용설명서를 받고 싶어요.” 진행자 이경규 씨는 “보통 사춘기 때 하다가 자연히 없어지는 고민인데……”라며 당혹스러워했다.1) 박진영 씨가 결국 인류의 기원과 존재 이유에 대한 해답을 찾았는지는 모르겠다. 그러나 한 가지는 확실하다. 이 질문은 사춘기에 품는 치기 어린 허세이기는 커녕, 인간 자신을 근원적으로 이해하는 열쇠다. 수천 년 동안 종교, 철학, 그리고 예술을 줄곧 사로잡았던 핵심 문제였다. 이를테면, 위대한 화가 폴 고갱(Paul Gauguin)은 1897년에 타히티의 신비한 푸른 풍광과 다양한 인물들을 그려 넣은 그의 거대한 걸작 한구석에 그림 제목을 대신하여 이렇게 썼다. “우리는 어디서 왔는가, 우리는 무엇인가, 우리는 어디로 가는가?” 진화생물학자 리처드 도킨스(Richard Dawkins)는 1976년에 쓴 명저 〈이기적 유전자〉의 첫 문장을 이렇게 시작했다. “어느 행성에서나 지적 생명체는 자신의 존재 이유를 밝혀내고 나서야 비로소 어른이 된다.”2)

인간 존재의 근원에 대해 묻는 폴 고갱의 그림 Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?<출처: Wikimedia Commons> 놀랍게도, 인류는 이 문제를 풀었다. 인간이 어디에서 왔는지, 인간이 왜 존재하는지 마침내 알아낸 것이다. 누가 박진영 씨에게 이 기쁜 소식을 전해주면 좋을 텐데! 160여 년 전, 영국의 두 박물학자 찰스 다윈(Charles Darwin)과 알프레드 러셀 월리스(Alfred Russel Wallace)가 지구상에 있는 모든 생명의 본성을 밝히는 과학 이론을 처음 제창했다. 자연 선택에 의한 진화 이론이다. 그 정답은 단순하다. 번식을 높이는 형질은 흔해진다. 번식을 낮추는 형질은 사라진다. 다윈주의의 퍼즐 판에는 빈칸이 여전히 남아있었다. ‘무엇’의 번식을 높이는 형질이 선택되는가? 집단인가? 개체인가? 아니면 유전자인가? 20세기 후반에 윌리엄 해밀턴(William Hamilton), 조지 윌리엄스(George Williams), 존 메이나드 스미스(John Maynard Smith), 로버트 트리버스(Robert Trivers) 같은 일단의 진화생물학자들이 빈칸을 채울 퍼즐 조각을 찾아냈다. ‘무엇’은 유전자였다. 유전자의 번식을 높이는 형질이 선택된다. 복잡하고 정교한 적응은 오직 유전자의 이득을 위해 진화했다는 ‘유전자의 눈’ 관점(gene’s eye view)을 일굼으로써, 이들은 현대 진화생물학에 새로운 패러다임을 열었다. 오늘날 진화심리학을 필두로 많은 진화사회과학자들이 인간의 마음과 행동을 진화적 시각으로 분석하여 눈이 번쩍 뜨이는 연구 성과들을 내놓고 있다. 물론, 인간에 대한 진화적 분석을 둘러싼 오해와 논란도 끊이지 않는다. 왜 진화심리학은 일반 대중 사이에 격렬한 논쟁을 점화시킬까? 진화심리학은 저 악명 높은(?) 학문인 사회생물학과 다른가? 무엇보다도, 진화심리학은 어딘가 모자라고 음흉한 사이비 과학이 아닌가? 이러한 의문들을 해소하기 위한 지름길은 아마도 진화심리학이 탄생하게 된 역사적 배경을 찬찬히 되짚어 보는 것이다. 진화심리학이 등장하게 된 과정을 알아보자. 복잡한 적응은 종의 이득을 위해 진화했다?이 이야기는 1950~60년대 젊은 진화생물학자들이 겪었던 좌절에서 시작한다. 그들은 왜 낙담했을까? 사실, 당시에 진화 이론은 바야흐로 전성기를 맞고 있었다. 낙심할 까닭이 없어 보였다. 1930년대에 다윈의 진화 이론은 멘델의 유전학과 의기투합하여 이른바 ‘현대적 종합(Modern synthesis)’을 이룩했다. 자식이 어떻게 부모를 닮는지 알지 못했던 과거와 달리, 이제 자연 선택은 개체의 번식에 도움이 되는 대립유전자(어떤 형질을 만드는 유전자의 여러 ‘버전’)가 세대를 거치며 그 빈도가 높아지는 과정으로 깔끔히 정리되었다. 이상한 일이다. 현대적 종합이 이룬 성과는 20세기 전반의 대다수 생물학자에게 잘 전파되지 못했다. 마치 개체의 이득을 강조하는 현대적 종합은 들어본 적도 없다는 듯이, 복잡한 적응은 개체의 이득이 아니라 종이나 생태계와 같은 집단의 이득을 위해 진화한다는 주장이 학자들 사이에 성행했다. 예를 들어, 1951년에 미국의 생태학자 워더 앨리(Warder Allee)는 레밍(나그네쥐)들이 종종 단체로 물속으로 뛰어들어 목숨을 잃는 행동은 개체군 크기가 지나치게 늘어나 모두 공멸하는 사태를 막기 위한 숭고한 희생이라고 설명했다.3) 자연 선택이 각각의 생물이 아니라 종 전체가 오래 번성하게끔 만든다는 이러한 집단 선택설은 심지어 지금 우리 주변에서도 쉽게 접할 수 있다. 혼인하여 허리가 휘도록 가족을 부양하느니 독신으로 우아하게 사는 편이 개인에게는 훨씬 낫지만, 거역할 수 없는 ‘종족 보존의 본능’ 때문에 다들 결혼하고 출산한다는 인식이 대표적이다(나중에 나오지만, 집단 선택론은 완전히 틀린 이론이다. 종족을 보존하라고 우리의 등을 떠미는 본능은 없다.). 어쨌든 1950년대 서구에서는 일반 대중뿐만 아니라 학계에서도 복잡한 적응은 종의 이득을 위해 진화했다는 주장이 흔했다. 물고기를 연구해 막 박사학위를 받은 새내기 연구자 조지 윌리엄스는 1955년에 시카고대학교에서 저명한 진화학자이자 흰개미의 권위자인 알프레드 에머슨(Alfred Emerson)의 강의를 들었다. 에머슨은 노화가 이로운 형질이라고 주장했다. 인간이 늙으면 기력이 쇠하고 약해지는 까닭은 젊고 싱싱한 젊은이들에게 자리를 양보하기 위함이라는 것이다. 개체들이 종족 보존을 위해 이 한 몸 바쳐서 장엄하게 죽음을 맞이한다고? 말도 안 된다고 윌리엄스는 속으로 불평했다. “이게 진화생물학의 전부라면, 차라리 자동차 보험 외판원이 되는 게 낫겠어.”4)

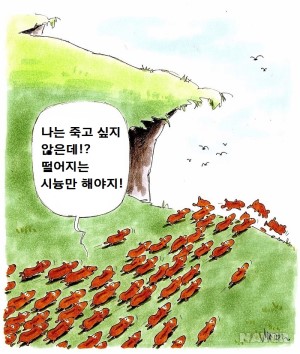

생물학계에서도 복잡한 적응이 개체가 아닌 종의 이득을 위해 진화했다는 주장이 대세였다. 알프레드 에머슨은 노화가 젊고 생존 가능성이 높은 젊은이들에게 자리를 양보하기 위한 이로운 형질이라는 잘못된 주장을 했다.<출처: Photo by Cristian Newman on Unsplash> 비슷한 시기에 영국의 케임브리지대학교 생물학과 학부생이었던 윌리엄 해밀턴도 사정은 마찬가지였다. 해밀턴은 수업에 들어오는 교수들이 거리낌 없이 집단 선택설을 내세우는 모습에 경악했다. 이를테면, 해밀턴을 가르친 교수 중의 한 명이었던 곤충생리학자 빈센트 위글스워스(Vincent Wigglesworth)는 〈곤충의 일생〉이라는 저서에서 이렇게 적었다. 곤충은 자기 자신을 위해 살지 않는다. 그들의 일생은 자기가 속한 종의 생존에 바쳐진다……이제 우리는 한 발 뒤로 물러서서 곤충을 그가 속한 ‘개체군’이나 ‘종’의 한 구성원으로만 보아야 한다. 이제 우리는 문제의 핵심, 즉 곤충의 일생이 지향하는 목적과 목표에 비로소 다다랐다.5) 집단 선택론이 활개를 치는 케임브리지 생물학과의 분위기에 크게 낙담한 이 학생은 혼자 도서관에 틀어박혀서 진화이론을 독학했다. 조지 윌리엄스의 〈적응과 자연선택〉1960년대 중반에서 1970년대 중반 사이, 진화생물학계에서는 낡은 패러다임으로부터 새로운 패러다임으로 일대 전환이 일어났다. 집단 선택론의 시대가 저물고, 유전자 선택론의 시대가 밝았다. 혁명을 이끈 사인방은 윌리엄스, 해밀턴, 메이나드 스미스, 그리고 트리버스였다. 십여 년이라는 비교적 짧은 기간에 거대한 전환이 이루어졌다는 사실은 똥파리의 짝짓기 연구로 유명한 행동생태학자 제프리 파커(Geoffrey Parker)의 회상을 통해서도 알 수 있다. “1965년 즈음에는 집단 선택론자만이 논문을 학술지에 실을 수 있었습니다. 십 년이 지나고 나서, 유전자 선택론자가 아닌 사람이 학술지에 논문을 싣기 어려울 정도였죠.”6) 도킨스는 이때가 “새로운 아이디어들이 공중에 둥둥 떠다니던 신비스러운 시기”였으며 “흥분과 열광에 휩싸여”7) 여러 학술지에 흩어져 있던 ‘유전자의 눈’ 관점을 하나로 정리해 〈이기적 유전자〉를 썼노라고 술회했다. 윌리엄스는 1966년에 낸 명저 〈적응과 자연선택〉을 통해 ‘유전자의 눈’ 관점, 즉 복잡하고 정교한 적응은 오직 유전자의 이득을 위해 진화했다는 새로운 시각을 제안하였다. 그의 논제는 크게 두 가지였다. 첫째, 적응은 설계상의 증거를 통해서만 식별된다. 어떤 형질이 어디엔가 이롭다고 해서 무턱대고 그것이 적응이라고 믿어서는 안 된다. 그 이득은 우연히 만들어진 부산물일 수 있기 때문이다. 그 형질이 바로 그러한 번식 상의 이득을 제공하게끔 자연 선택에 의해 정교하게 설계되었음을 입증해야 비로소 우리는 그 형질이 적응이라고 판정할 수 있다. 예를 들어, 코는 정면으로 솟아 있다. 덕분에 우리는 안경을 코에 걸쳐서 안경이 흘러내리는 사태를 방지한다. 따라서 코는 안경을 걸치게끔 자연선택에 의해 진화된 적응일까? 물론 그렇지 않다. 코의 해부학적 구조를 찬찬히 살펴보면, 코는 호흡을 잘하게끔 설계되었지 안경을 잘 걸치게끔 설계되지 않았음을 알 수 있다. 코가 안경을 지지해주는 이득이 아무리 크더라도, 이는 우발적인 효과일 따름이다. 둘째, 적응은 집단의 이득이 아니라 유전자의 이득을 위해 만들어진다. 당시 유행했던 집단 선택론에 종지부를 찍은 것이다. 왜 집단 선택론이 틀렸다는 걸까? 집단 선택론은 집단 간의 차별적인 성공에 기댄다. 이를테면, 구성원이 너무 많아서 자원 고갈이 우려되면 즉시 투신자살하는 이타적인 레밍들로 구성된 집단이 자기희생이라곤 모르는 이기적인 레밍들로 구성된 집단을 제치고 자연 선택되었다는 것이다.

개체수의 증가 때문에 자원 고갈이 우려되어 단체로 바다에 떨어져 자살을 시도하는 이타적인 레밍들 중에 이기적인 레밍이 섞여 있다면, 이기적인 레밍들이 얼마 지나지 않아 이타적인 레밍들을 제치고 개체군에 가득 차게 될 것이다.<출처: Gehard Mester, Wikimedia Commons> 꽤 그럴듯하다. 하지만, 이타적인 레밍들로 가득 찬 집단 내에 돌연변이나 이주에 의해 이기적인 레밍이 한 마리라도 생기면 어떻게 될까? 이 얌체는 다른 착한 레밍들의 희생을 발판 삼아 집단 내에서 빠르게 퍼져나간다. 즉, 이타적인 레밍들로 이루어진 집단은 얼마 못 가서 이기적인 레밍들로 가득 차게 될 것이다 (참고로, 레밍들이 실제로 집단 자살을 하지는 않는다. 동물 다큐멘터리 제작자들이 극적인 장면을 인위적으로 연출했을 따름이다). 이처럼 집단 간의 선택보다 개체 간의 선택이 더 강하게 작용하므로, 집단 선택은 진화에서 대개 중요한 요인이 되지 못한다고 윌리엄스는 주장했다. 윌리엄 해밀턴의 〈사회적 행동의 유전적 진화〉윌리엄스는 종의 이득을 위해 자신을 기꺼이 희생하는 성향은 거의 진화할 수 없다고 했다. 하지만 문제가 있다. 평생 자식을 낳지 않으면서 여왕이 낳은 어린 동생들을 돌보는 일벌이나 일개미처럼, 자연계에는 자신의 번식 기회를 낮추면서 다른 개체의 번식 가능성을 높이고자 애쓰는 개체들이 흔히 존재한다. 이러한 이타적 행동은 어떻게 진화했는가? 다윈은 〈종의 기원〉에서 일벌이나 일개미 같은 불임성 일꾼 계급이 “하나의 특별한 어려움이며, 사실 처음에는 도저히 극복 불가능하고 내 이론 전체를 무너뜨릴 줄 알았다.”고 고백했다.8)

일벌이나 일개미 같은 불임성 일꾼 계급 때문에 이타적 행동의 진화가 설명되지 않을 것 같았지만, 이타적 행동을 일으키는 유전자는 다음 세대에 자신의 복제본을 더 많이 남길 수 있다면 선택된다.<출처: 셔터스톡> 수수께끼를 푼 사람은 해밀턴이었다. 그가 1964년에 발표한 논문 〈사회적 행동의 유전적 진화 I, II〉에 실린 해법은 명쾌했다. 자연 선택은 어찌 됐건 다음 세대에 복제본을 더 많이 남기는 유전자의 빈도가 높아지는 과정이다. 이타적 행동을 일으키는 유전자는, 그 유전자가 어떤 경로를 거쳤건 간에, 다음 세대에 자신의 복제본을 더 많이 남기기만 하면 선택된다. 한 쌍의 대립유전자 G와 g를 상상해 보자. G는 이타적 행동을 하게 만드는 반면, g에 의한 영향은 없다. ‘최적자 생존’의 원칙에도 불구하고, G가 전파될지 아닐지 결정짓는 궁극의 기준은 그 이타적 행동이 행동한 당사자에게 이득이 되는가가 아니라 유전자 G에게 이득이 되느냐이다.9) (해밀턴, 1963년, 352쪽). 따라서 G의 입장에서는 이타적 행동이 G가 탑승 중인 행위자에 미치는 영향뿐만 아니라 이타적 행동의 수혜자에게 미치는 영향도 ‘포괄적으로’ 따져봐야 한다. 수혜자의 몸속에도 G의 복제본이 탑승하고 있을 가능성이 분명히 있기 때문이다. 이타적 행동을 일으키는 유전자가 선택될 조건을 나타내는 부등식은 ‘해밀턴의 규칙(Hamilton’s rule)’으로 불린다. 나중에 트리버스는 해밀턴의 업적이 “다윈 이후 진화론에서 이루어진 가장 중요한 진전”이라고 평가했다.10) 위의 인용문에서 드러나듯이, 해밀턴의 논문들에서는 ‘유전자의 눈’ 관점을 엿볼 수 있다. 다음 세대에 더 많은 복제본을 남기려는 의도와 목표를 지니며, 이를 실행에 옮기고자 분투하는 유전자 말이다. 이러한 은유는 해밀턴의 1972년 논문에서 한층 명확히 드러난다. “개체의 사회적 행동에 영향을 끼치는……유전자에 일시적으로 지능을 허락하고 어느 정도 선택의 자유도 부여함으로써 논의를 좀 더 생생하게 만들어 보자.” 말할 필요조차 없이, ‘유전자의 눈’ 관점은 나중에 도킨스가 저술한 <이기적 유전자>를 통해 화려하게 꽃피우게 된다. 윌리엄스와 해밀턴의 선구적인 업적을 토대로, 트리버스도 1970년대 초에 기념비적인 논문들을 잇달아 발표했다. 〈상호 이타성의 진화〉(1971), 〈부모 투자와 성 선택〉(1972), 〈부모-자식 간 갈등〉(1974), 〈단수이배체와 사회성 곤충의 진화〉(1976)같은 논문들은 수천 번씩 인용되면서 인간을 포함한 여러 동물의 사회적 행동을 이해하는 길잡이가 되었다. 사회생물학 논쟁1975년 초여름, 가로 30.5cm, 세로 30.5cm에 무게 2.72kg에 달하는 육중한 양장본 학술도서가 하버드대학교 출판부에서 출간되었다. 곤충학자 에드워드 윌슨(Edward Wilson)이 쓴 〈사회생물학: 새로운 종합(Sociobiology: The New Synthesis)〉이었다. 복잡하고 어려운 도해와 표, 수식들로 빼곡히 채워진 이 전문 서적은 놀랍게도 출간과 동시에 서구 사회 전반을 강타하는 엄청난 논쟁을 일으켰다. 윌슨과 같은 건물에서 지냈던 동료인 고생물학자 스티븐 제이 굴드(Stephen Jay Gould)와 유전학자 리차드 르원틴(Richard. Rewontin)을 필두로, 많은 과학자가 윌슨이 위험하고 불건전한 과학을 대중에게 주입하고 있다고 비판했다. 윌슨은 생물학적 결정론자, 성차별주의자, 인종차별주의자, 극우 이데올로그라는 공격을 감내해야 했다. 국제 인종차별 반대 위원회의 회원들은 하버드 광장에서 반대시위를 하고, 사회생물학을 극렬히 비난하는 전단을 캠퍼스 곳곳에 뿌리기도 했다. 1978년 윌슨이 미국과학진흥회의 연례총회에서 연설 순서를 기다리며 앉아 있을 때 한 무리의 젊은이들이 다가와 그의 머리 위에 얼음물 한 주전자를 쏟아붓고서 “윌슨, 당신은 완전히 글렀어!”라고 고함을 친 사건은 유명하다. 미국에서 사회생물학을 비판하는 운동이 전개되던 무렵인 1976년, 옥스퍼드 대학의 한 젊은 동물학 교수가 쓴 200쪽 남짓한 작고 얄팍한 책이 영국에서 나왔다. 도킨스의 〈이기적 유전자〉였다. 환경 결정론이 득세하던 당시, 지식인들 사이에 불경스러운 단어로 취급되던 ‘유전자’에 ‘이기적’이라는 인간의 고유한 속성 가운데 하나로 간주되어 온 형용사를 결합한 제목의 이 책은 타오르기 시작한 사회생물학 논쟁에 기름을 쏟아붓는 격이 되었다. 도킨스는 스스로를 사회생물학자로 여기지도 않았던 본인의 의도와 관계없이, 사회생물학을 둘러싼 거센 정치적, 이념적 논쟁의 한복판으로 휩쓸려 들어갔다. 사실, 〈사회생물학〉과 〈이기적 유전자〉는 대상 독자층이나 집필 의도가 판이하게 다른 책이다. 〈사회생물학〉은 동물의 사회적 행동에 대한 기존 연구들을 방대하게 종합한 백과사전적 총서였다. 반면에 〈이기적 유전자〉는 ‘유전자의 눈’ 관점에서 진화를 이해하는 새로운 패러다임을 개념적으로 확립하는 한편, 일반 대중에게 이 패러다임을 알기 쉽게 소개하고자 쓰였다. 그러나 굴드와 르원틴 같은 사회생물학 비판자들에게 이러한 차이는 그야말로 사소한 것에 불과했다. 다른 분야의 학자들과 일반 대중에게도 윌슨과 도킨스는 정치적으로 불온한 ‘나쁜’ 과학을 부르짖는 한 통속으로 비추어졌다. 다음 시간에는 지나치게 소모적이고 감정적이었던 사회생물학 논쟁으로부터 인간 본성을 탐구하는 과학이 어떻게 등장했는지 살펴보자. [네이버 지식백과] 진화심리학의 기원 (1) - 진화를 이해하는 새로운 패러다임이 떠오르다 (본격 진화심리학) |

|||||

-

이전글

- 아인슈타인의 네 얼굴

-

다음글

- 영혼에서 국가로