| 생리학자 데카르트 | |||||

| 작성자 | 철** | 작성일 | 2018-07-12 | 조회수 | 5922 |

|---|---|---|---|---|---|

|

기계로서의 몸과 독립된 마음으로 인간의 행동을 설명

“시계, 인공 분수, 제분기, 그리고 비슷한 기계들은, 비록 인간에 의해서 만들어졌지만 자발적으로 다양하게 움직이는 힘을 가지고 있다. 만약 비슷한 기계[인간의 몸]가 신에 의해서 만들어졌다고 한다면, 이 기계는 우리가 상상하는 것 이상으로 다양한 방식으로 운동할 수 있으며 정교할 것이다.” 17세기 유럽의 과학혁명을 주도한 철학자이자 과학자였던 데카르트(Rene Descartes, 1596-1650)의 [인간에 대한 소고]는 신이 만든 정교한 기계인 사람의 몸과 인간이 만든 정교한 기계인 시계를 비교하는 것으로 시작한다.1) 데카르트는 당시 생리학과 의학의 최신 성과와 발견을 이용해서 인간의 몸에 대한 기계철학적인 체계를 구축했는데, 이에 의하면 우리의 몸은 정교한 시계 같은 기계에 다름 아니었다. 그렇지만 인간이 시계와 다른 것은 영혼(soul)을 가지고 있다는 데에 있었다. 인간의 영혼은 감각과 이성적 사고, 그리고 의지를 좌우했다. 인간은 몸과 영혼의 합체였지만 이 둘은 본질적으로 서로 다른 존재였고, 이로부터 그의 논쟁적인 이원론적 철학이 출발한다. 이렇게 데카르트의 ‘생리학’은 그의 철학 체계를 이해하는 열쇠가 될 수 있기에, 이 글에서는 인간의 몸과 영혼에 대한 ‘인간론’을 살펴보겠다. 데카르트의 몸과 영혼의 이원론16세기 말-17세기 초엽의 유럽은 사상적 혼란기였다. 한편으로는 자연을 살아 있고 영적인 존재로 보는 신비적인 헤르메스주의와 물활론(物活論)이 유행했고, 또 다른 한편으로는 지식의 근거를 부정하는 회의주의가 팽배했다. 데카르트는 이러한 혼란을 극복하기 위해 절대적으로 확실한 지식의 근거를 찾아 나섰으며, 이를 위해서 세상의 모든 것을 부정하는 체계적 의심의 4가지 규칙을 사용했다.2) 1. 참이라고 인식한 것 외에는 어떤 것도 참으로 받아들이지 말 것

2. 당면 문제를 잘 해결할 수 있도록 문제를 작은 부분으로 나눌 것 3. 내 생각을 일정한 순서에 따라 진행할 것 4. 아무것도 빠뜨리지 않았다는 확신이 들 정도로 완벽한 검사를 행할 것

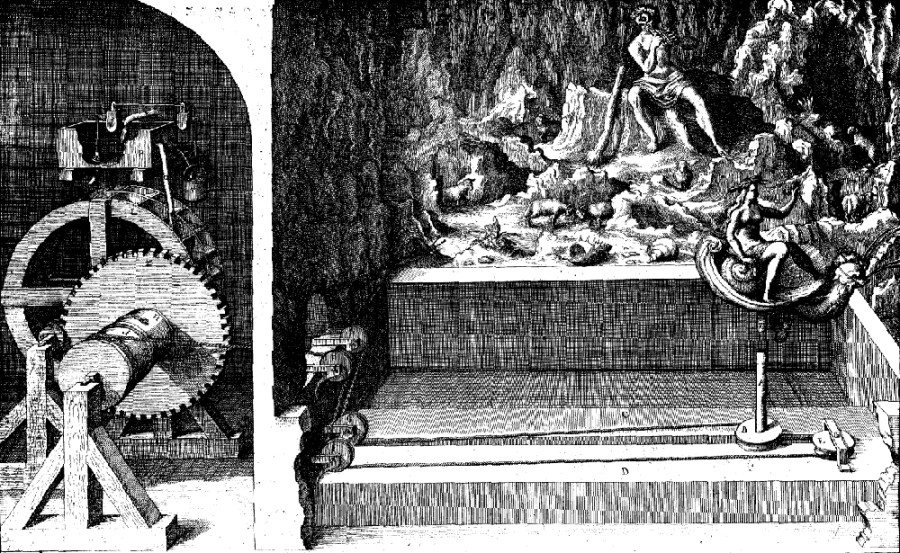

이러한 성찰 과정에서 데카르트는 객관적 세상의 존재는 물론 나의 존재와 신의 존재까지도 부정했다. 그렇지만 이런 그도 아무리 회의를 하고 부정을 해도 더 이상 부정할 수 없는 것이 있음을 깨달았다. 그것은 “내가 생각한다는 것”이었다. 그는 ‘생각하기에 존재하는 나’(Cogito, ergo sum)를 확실한 지식의 징표인 명징성의 기준으로 삼았고, 이 기반 위에서 자신의 철학과 과학의 거대한 체계를 구축했다. 그런데 데카르트가 확실한 지식의 근거로 붙잡았던 ‘생각하는 나’는 육체를 가진 보통의 사람이 아니었다. 데카르트는 이미 물질의 존재를 부정했기 때문에, ‘생각하는 나’는 피와 살의 형체를 가진 존재일 수 없었다. 즉 여기서 생각의 주체는 몸을 가진 존재가 아니라, 순수하게 생각만을 하는 어떤 것이었다. 그는 이를 ‘생각하는 실체’(res cogitans)라고 불렀는데, 이것이 바로 영혼(soul)에 다름 아니었다. 영혼의 속성은 생각과 의지였다. 이렇게 내 영혼의 존재를 증명한 뒤에 데카르트는 신의 존재를 증명했다. 데카르트는 불완전한 내 마음이 완벽한 신을 만들어 낼 수는 없다고 보았는데, 그 이유는 완벽한 존재가 불완전한 마음에 근거할 수 없기 때문이었다. 따라서 완벽한 신에 대한 생각을 가지고 있다는 사실은 완벽한 신이 존재하기 때문이라고 보았다. 그리고 그는 외부 세상의 존재를 증명했다. 만약에 내가 감각을 통해 알 수 있는 외부 세상이 존재하지 않는다면 신이 나를 속이는 것인데, 완벽한 존재인 신이 이런 트릭을 쓸 이유가 없기 때문이었다. 데카르트는 외부 세상을 구성하는 물질을 ‘연장(延長)을 가진 실체’(res extensa)라고 규정했는데, 이 물질의 특성은 공간을 점유하고(이것이 연장이란 의미였다) 운동을 한다는 데에 있었다. 그런데 물질이 운동을 하는 이유는 그것이 활성(活性)을 가지고 있기 때문이 아니라, 태초에 신이 물질에 부여한 운동이 관성의 법칙에 의해서 지속되기 때문이었다. 이렇게 데카르트의 기계적 철학에서 물질은 철저하게 수동적이고 죽은 것이었다. 즉, 물질세계에는 영혼이 없었다. 데카르트에 의하면 인간만이 물질과 영혼의 합체로 구성된 존재였다. 운동하는 물질은 인간의 몸을 구성하는데 반해서, 영혼은 이성과 의지를 통제했다. 반면, 영혼이 없는 동물은 단지 복잡한 기계 그 자체였다. 이런 동물기계론은 데카르트주의자들의 공유된 믿음이었다. 특히 뽀르르와얄(Port Royal)의 양세니스트 수도원을 거점으로 한 데카르트주의자들이 극단적이었는데, 이에 대해 17세기 한 기록자는 다음과 같은 기록을 남기고 있다. 데카르트주의자들은 무감각하게 개를 때렸으며, 개가 고통을 느낀다고 하면서 개를 불쌍하게 바라본 사람들을 비웃었다. 그들은 동물이 시계에 불과하다고 했으며, 개를 때렸을 때 비명을 지르는 것은 충격을 가해진 스프링이 내는 소음에 불과하다고 했다. 몸 전체는 아무런 감정이 없다는 것이다. 이들은 그 불쌍한 동물들을 판자에 묶고 네 다리에 못을 박고 산 채로 해부를 해서, 당시 과학적 토론의 중요한 주제였던 피의 순환을 관찰하곤 했다. - John Cottingham, Descartes (Oxford: Blackwell, 1986), p. 108. 이들에게 난도질당하는 동물의 비명은 단지 시계를 밟을 때 기계가 내는 파열음에 불과했다. 이들이 동물을 산 채로 해부하고 잔인하게 죽이면서 파티를 즐겼던 것은 이런 행위가 당시 데카르트의 최신 학문에서 그 정당성을 부여받았기 때문이었다. 동물의 정기(animal spirits)와 인간 육체의 운동헬레니즘 시기의 해부학자 갈레노스(Galenos, 129-199)는 인체의 주요 기능을 소화, 호흡, 신경으로 3분하고, 먹은 음식이 간에서 ‘자연의 정기’(natural spirits)로 바뀌어 이것이 정맥을 통해 온 몸에 공급되고, 이중 일부가 폐를 통해 들어온 공기와 결합해서 ‘생기의 정기’(vital spirits)가 되어 동맥을 통해 온 몸에 공급되며, 뇌에서는 ‘동물의 정기’(animal spirits)가 나와 신경을 통해 퍼진다고 주장했다. 즉 소화, 호흡, 신경은 각각 간, 심장, 뇌와 대응되었고, 이는 또 각각 자연의 정기, 생기의 정기, 동물의 정기와 대응되었다. 데카르트는 갈레노스의 의학 체계의 기본 개념에 동의하지 않았지만, 신경을 통해 온 몸으로 전달되는 동물의 정기라는 개념은 받아들여서 이를 자신의 인간론에서 가장 중요한 개념으로 채용했다. 인간은 영혼을 가진 고귀한 존재지만, 인간의 육체는 대부분 ‘동물의 정기’(animal spirits)로 움직이는 몸기계(body-machine)였다. 그의 인간 몸기계에서는 섭취한 음식물이 위에서 소화되어 간에서 피로 바뀐다. 피는 심장에서 뜨겁게 가열되고 팽창되어 동맥을 통해 온 몸으로 공급된다. 데카르트는 당시 영국 생리학자 윌리엄 하비(William Harvey, 1578-1657)의 혈액순환론을 받아들여서 혈액의 대부분이 인간의 몸을 영구히 회전한다고 보았다. 그렇지만 하비가 심장을 펌프와 흡사한 것으로 보았던 반면에, 데카르트는 심장을 뜨거운 증기 주전자와 같은 것으로 간주했다. 뜨거운 주전자에서 증발한 피 중에 가장 활발하고, 힘 있으며, 미세한 피는 심장에서 직선으로 뻗은 동맥을 통해서 뇌로 상승하고, 이 중에서도 가장 미세한 피가 뇌의 표피를 뚫고 뇌 속에 빈 공간에 모이게 되는데, 이것이 바로 ‘동물의 정기’였다. 이 중 더욱 미세한 것들이 뇌의 중앙부에 있는 송과선(松科腺, pineal gland)에 모이고, 여기서 뇌에 연결된 신경의 말단으로 분출되는 것이었다. 이렇게 분출된 정기는 신경의 미세섬유를 타고 몸의 각 부위에 전달되어 그 말단이 연결되어 있는 몸의 근육을 수축시키거나 이완시키는 기능을 담당한다. 데카르트는 학생 시절에 당시 아름답고 정교하게 꾸며져 있던 생제르망의 왕립정원을 방문해서 자동으로 움직이는 기계장치를 보고 충격을 받았다고 알려져 있다. 그는 당시 자신이 받은 충격일 수 있는 얘기를 [인간에 대한 소고]에서 다음과 같이 기록했다. 분수 정원의 동굴에 들어선 방문객은 ... 자신 앞에 놓인 타일을 밟지 않고는 거기에 들어설 수 없는데, 이 타일을 밟고 들어간 뒤에 목욕하는 다이애너에게 접근할 경우에 그녀를 갈대 뒤로 숨게 만들고, 그녀를 쫓아서 더 앞으로 나갈 경우에는 포세이돈이 등장해서 삼지창을 휘두르며 그를 겁주어 쫓아버리게 한다. 다른 방향으로 걸어갈 때는 바다 괴물이 등장해서 그의 얼굴에 물을 뿜어 버린다. - Descartes, Treatise on Man, p. 107. 그가 이 얘기를 꺼낸 이유는 인간을 이런 정원에 비유하려는 목적에서였다. 인간의 신경은 분수기계의 파이프, 근육과 힘줄은 기계의 엔진과 스프링, 심장은 수원(水原), 그리고 동물의 정기는 분수가 뿜어대는 물과 흡사하다는 것이다. 수원에서 나온 물이 파이프를 돌아다니면서 자동인형들의 여러 운동을 만들어 내듯이, 인간의 몸속에 돌아다니는 동물의 정기도 여러 운동을 만들어 내는 것이다. 또 사람이 다가가면 특정한 반응을 보이도록 설계된 분수의 자동 반응도 외부의 물체가 감각 기관에 각인되면 자동적으로 몸이 반응하는 것과 비슷하다는 것이 그의 생각이었다. 책의 다른 곳에서 데카르트는 인간의 몸을 성당의 파이프오르간에 비유하기도 했는데, 이 경우에 오르간에서 파이프를 타고 이동하면서 소리를 내는 공기가 신경을 타고 이동하면서 근육을 작동시키는 동물의 정기에 해당되었다. 이렇게 기계와 흡사한 인간의 운동 중에는 영혼의 작용이 전혀 필요 없는 것이 있었다. 허파의 수축과 팽창, 위의 소화운동, 심장의 맥박과 같은 내장 기관의 불수의운동(不隨意運動), 뜨거운 것을 잡았을 때 자기도 모르게 손을 놓게 되는 반사운동과 같은 운동들은 영혼이 필요 없었다. 이는 마치 잘 작동하는 시계가 자동적으로 움직이는 것과 흡사했다. 이러한 운동들의 공통점은 우리의 의지에 의해서 잘 통제가 되지 않는 운동이라는 것이었다. 그렇지만 의지가 발동한 결과로 나타나는 운동들은 이런 식으로는 설명하기 힘들었다. 여기에는 자동 기계가 작동하는 방식 이상의 그 무엇인가가 필요했는데, 데카르트는 이를 위해 영혼을 도입했다. 영혼의 도입과 영혼의 존재 이유데카르트가 강하게 비판했던 아리스토텔레스는 모든 유기체에 영혼이 있다고 믿었다. 아리스토텔레스에게 영혼은 생명체를 생명체로 존재하게 하는 제 1원리였다. 그는 식물에게는 ‘생장의 영혼’(vegetative soul)이, 동물에게는 ‘감각의 영혼’(sensitive soul)이, 인간에게는 ‘합리적 영혼’(rational soul)이 존재한다고 생각했고, 중세 신학자 토마스 아퀴나스(Thomas Aquinas)는 아리스토텔레스의 영혼 개념을 발전시켜서 이 세 가지 영혼의 기능을 다음과 같이 정리했다. 식물의 생장의 영혼: 영양섭취, 성장, 생식

동물의 감각의 영혼: 영양섭취, 성장, 생식 + 민감한 지식, 본능 인간의 합리적 영혼: 영양섭취, 성장, 생식 + 민감한 지식, 본능 + 이해, 의지

여기서 보듯이 인간의 ‘합리적 영혼’은 식물과 동물의 유기체적 기능을 다 담당하고 여기에 덧붙여서 인간만이 할 수 있는 이성적 이해와 의지라는 기능을 행하는 것이었다. ‘생장의 영혼’과 ‘감각의 영혼’은 데카르트의 기계적 철학에서는 설 자리가 없었다. 식물은 물론 동물까지도 영혼이 없는 기계와 전혀 다를 바 없었기 때문이다. 게다가 인간의 몸도 기계였고 신체의 기능 중 상당부분이 동물의 정기로 설명이 되었다. 데카르트가 영혼이라고 할 때, 그것은 인간에게만 존재하는 합리적 영혼을 의미했다. 따라서 인간의 합리적 영혼의 기능은 외부세계를 감각을 통해 인식하고, 생각하고, 자유의지를 발현하는 것에 국한되었다. 아리스토텔레스 체계에서는 영혼이 삶의 원리나 생명체의 기본적인 기능을 관장하는 것이었다면, 데카르트에게 영혼은 더 지적인 기능에 초점이 맞춰지고 근대적 마음 개념과 이어지는 것이 되었던 것이다. 영혼은 신이 인간에게만 부여한 것이었다. 데카르트는 “신이 합리적 영혼과 이 기계(몸)을 하나로 합친다면, 그는 영혼의 주요 자리를 두뇌에 둘 것이며 신경이 두뇌의 내부 표면에 있는 동공의 입구를 열어주는 다양한 방식에 따라 다양한 감각(sensations)을 가질 수 있게 그 본성을 만들 것”이라고 생각했다.3) 주목할 점은 영혼의 주요 자리가 두뇌라고 한 얘기가 영혼이 두뇌에 존재한다는 것을 의미하지는 않는다는 것이다. 영혼은 인간에게 있지만, 그 본질상 어떤 특정한 공간을 점유하는 것은 아니기 때문이다. 다만 그는 인간의 영혼이 뇌의 송과선(松科腺, pineal gland)이라는 곳에서 인간의 육체와 접점을 가질 수 있다고 보았다.

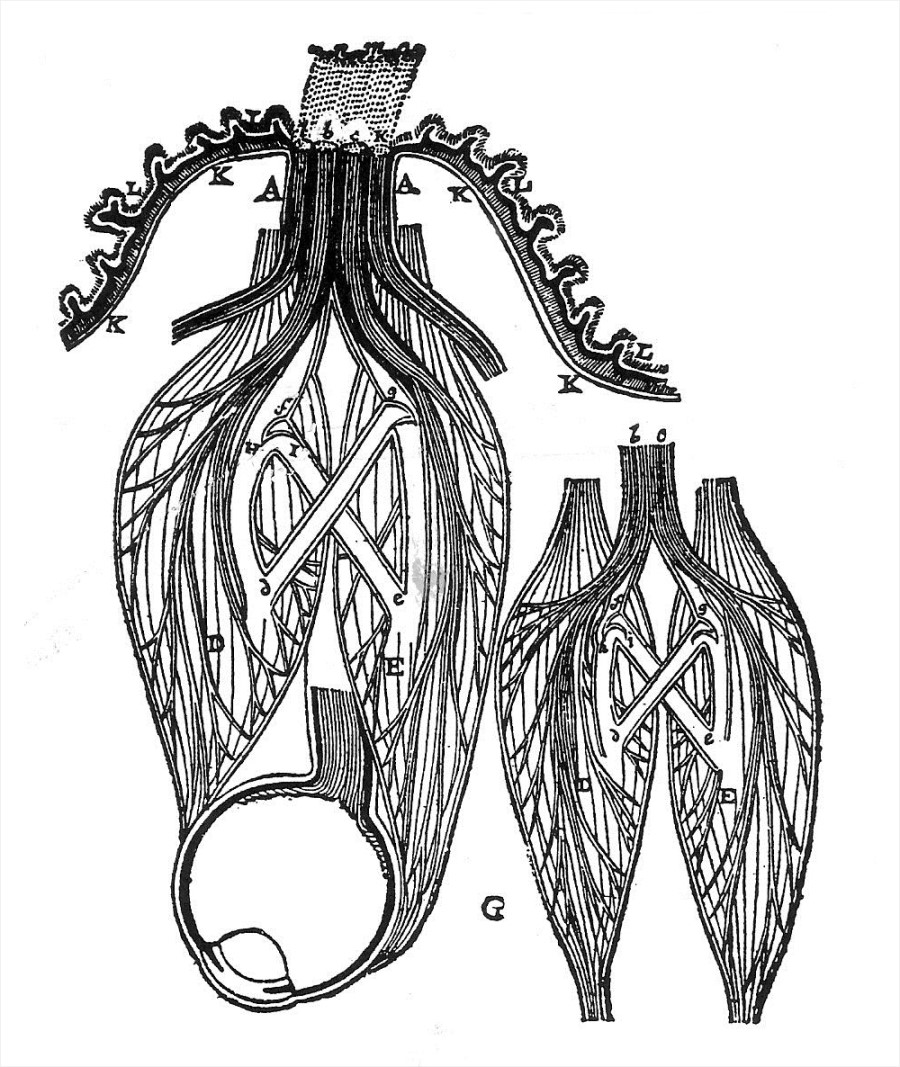

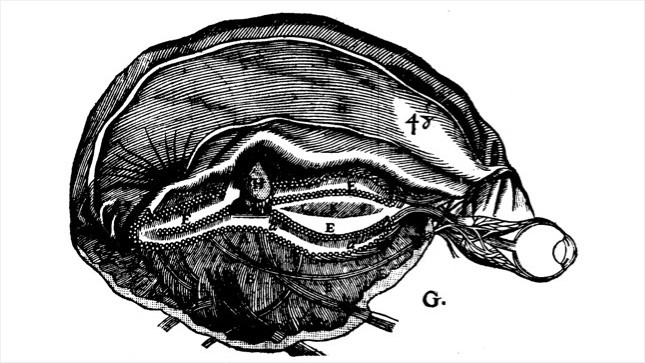

뇌의 중앙에 있는 H가 데카르트의 송과선이다. 송과선은 갈렌 시절부터 알려졌으나, 데카르트는 송과선을 인체의 모든 기관 중에 가장 중요한 곳으로 격상시켰다. E는 송과선에서 나온 동물의 정기가 들어가서 온 몸으로 발산되는 신경 튜브의 말단이다. 이 신경 튜브들은 눈을 비롯한 온 몸의 말단에 연결되어 있다. 감각과 관련된 영혼의 역할에 대한 데카르트의 논의를 따라가 보자. 감각기관을 통해 물체를 지각하거나 외부의 자극을 받는 것은 몸의 작용이다. 그렇지만 자극이 그대로 인간의 감각이 되는 것은 아니다. 예를 들어, 외부의 물체를 볼 때 그 물체는 인간의 망막에 거꾸로 맺힌다. 게다가 망막이 구형이기 때문에, 그 상은 곡선이다. 뒤집어지고 굴곡진 상을 우리가 곧바른 것으로 인식할 수 있는 이유는 영혼이 작동하기 때문이다. 내적인 감각의 경우도 마찬가지다. 데카르트는 신경을 구성하는 미세섬유들이 외부의 자극 때문에 육체의 부위에서 떨어져 나가면 영혼은 이를 고통으로 느끼고, 이 미세섬유가 당겨지지만 떨어져 나가지 않는다면 영혼은 이러한 자극을 따끔거릴 정도의 감각으로 느낀다고 보았다. 혈액에 음식이 공급되지 못하면 위에 붙어있는 미세섬유가 뇌를 더 자극하게 되고, 영혼은 이러한 자극을 굶주림으로 느끼는 것이다. 즉 인간은 영혼이 있기 때문에 외부의 자극을 어떤 때는 고통으로, 어떤 때는 쾌락으로, 어떤 때는 굶주림으로, 어떤 경우에는 포만감으로 느끼는 것이다. 앞에서 보았듯이, 영혼이 없는 동물은 외부의 자극을 특정한 감각으로 느낄 수 없는 것이다. 이제 의지에 의한 운동, 예를 들어 눈동자를 돌리는 운동을 생각해 보자. 위의 그림 중에 왼쪽 그림이 안구와 이에 연결되어 안구의 운동을 야기하는 근육 D, E, 그리고 이 근육에 연결되어 근육의 팽창과 수축을 일으키는 작은 신경 bf, cg를 나타낸 것이다. 신경 튜브 bf와 cg에는 뇌에서 나온 동물의 정기가 흐르는데, bf와 cg에 흐르는 동물 정기의 힘이 같을 때에는 D와 E가 평형을 이뤄서 안구가 가운데를 향하지만, bf로 흐르는 동물의 정기가 cg로 흐르는 동물 정기보다 더 강력할 때에는 이 정기가 밸브 f를 더 강하게 때려주기 때문에 밸브 f는 열리고 밸브 g는 상대적으로 닫히게 된다. 이렇게 되면 E에 있던 동물의 영이 튜브 eI를 타고 D로 이동하기 때문에, 곧 D는 팽창하고 E는 수축하게 된다. 그 결과 D 근육이 안구를 잡아 당기게 되어 안구는 왼쪽을 향하게 되는 것이다. 여기에서 bf로 흐르는 동물의 정기가 cg로 흐르는 동물 정기보다 더 강력하도록 조정을 해 주는 것이 송과선을 통한 영혼의 작용이다. 송과선에서는 온 몸의 말단으로 신경을 통해 동물의 정기를 내보낸다. 내가 눈을 왼쪽으로 돌리고 싶다고 결정하면, 송과선에서 bf와 cg로 나오던 동물 정기의 세기가 변해서 더 많은 정기를 bf로 내보낸다. 그 결과 밸브에 작용하는 힘이 달라지고, 근육의 팽창과 수축이 일어나서 눈동자가 왼쪽으로 돌아가는 것이다.

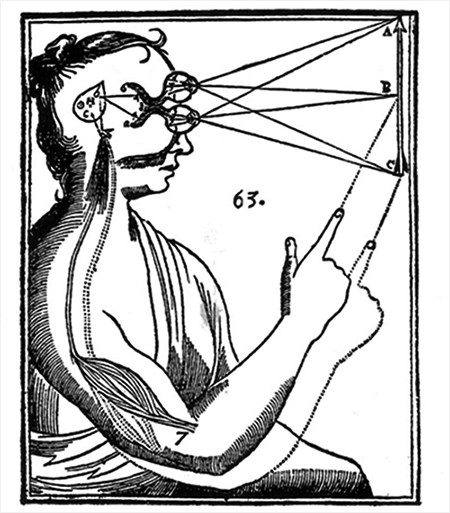

송과선에서 약간의 움직임이 손의 움직임을 어떻게 바꿀 수 있는가를 보여주는 그림. 몸의 다른 부분을 움직이는 것도 마찬가지다. 손가락으로 그림을 가리키다가 손가락을 내리는 행위를 생각해 보자. 위의 그림에서 송과선의 b점에서 나온 동물의 정기가 다른 신경섬유 구멍에 비해 구멍 8을 통해 가장 강력히 흘러 들어간다면, 이 동물의 정기는 근육 7을 실선과 같은 형태로 만들어주고, 이는 팔과 손가락으로 하여금 B 점을 가리키게 한다. 이럴 때 영혼은 손가락이 B 점을 가리키고 있다는 것을 인식하게 된다. 그런데 동물의 정기의 운동이 바뀌어서 8로 흘러 들어오는 정기가 b 점이 아닌 c 점에서 나온 것이 된다면, 이는 근육의 모양을 점선과 같이 바꾼다. 이 때 손은 C를 가리키게 되고, 영혼은 손이 C를 가리킨다는 것을 감지하게 되는 것이다. 이 과정을 생각해 보면, 우리가 자유의지를 작동시켜서 손가락으로 B 점을 가리키다가 C 점을 가리키도록 손의 모양을 바꾸는 것은 결국 송과선이 조금만 움직여 주면 (b 점이 c 점이 되도록) 가능하다는 것이 된다. 따라서 우리가 의지라고 부르는 영혼의 작동은 영혼이 송과선을 조금만 움직일 수 있다면 설명이 가능한 작용이었다. 몸과 영혼의 상호작용과 데카르트 인간론의 현재적 의미그런데 영혼이 어떻게 송과선을 움직일 수 있는가? 물질과 영혼이 근본적으로 다른 것이라면, 그리고 영혼이 비물질적인 (즉, 공간을 점유하지 않는) 것이라면, 인간의 몸과 영혼은 어떻게 상호작용을 할 수 있는가? 물론 송과선은 영혼에 의해서만 움직이는 것은 아니었다. 송과선은 뇌로 들어오는 동물의 정기의 작용과 외부 대상의 감각 작용에 의해서도 움직일 수 있었다. 문제는 영혼이라는 비물질적인 실체가 어떻게 물질적인 송과선을 움직이는가라는 것이었다. 그는 [방법서설]에서 “팔다리를 움직이는 목적이라면 마치 배에 선장이 승선해있듯이 영혼이 우리 몸에 기거한다고 말해도 괜찮을지 모르지만, 우리의 감각과 취향을 가지게 하며 그럼으로써 완전한 인간을 만들기 위해서는 이 둘이 훨씬 더 밀접하게 결합해야 할 것”이라고 강조했다. 영혼과 몸의 관계는 선장과 배의 관계보다 훨씬 더 밀접하다는 것이었다. 그렇지만 이런 데카르트도 어떻게 영혼과 몸이 더 밀접하게 결합할 수 있는지에 대해서 명확한 설명을 하지 못했다. 영혼과 육체가 상호작용하고 결합하는 방식은 그에게도 어려운 문제였던 것이다. 그는 친구에게 보낸 편지에서 “영혼과 육체가 다르다고 이 둘이 상호작용하지 못한다고 가정하는 것은 잘못된 것”이라고 쓴 적도 있고, 또 다른 편지에서는 “영혼과 육체의 결합은 이해하기도 상상하기도 힘들지만 감각에 의해서는 알 수 있다”고 하기도 했다. 또 다른 곳에서 그는 “(영혼이) 생각을 통해 내 몸을 움직이는 방식은 신이나 천사가 물체를 움직이는 방법과 다르지 않다”고 하기도 했다. 몸과 마음의 상호작용에 대한 그의 설명은 결국 이런 원칙론을 벗어나지 못했다.4) 비록 데카르트가 몸과 영혼의 상호작용과 결합을 충분히 설명하지는 못했지만, 그는 사람들에게 도움이 될 수 있는 몸과 영혼의 수련법을 제시했다. 그는 열정(passion)이 영혼에 영향을 미치는 방해물이라고 간주했다. 영혼은 열정의 영향을 받아 바뀌며, 이렇게 바뀐 영혼은 동물의 영의 생성과 흐름을 바꿈으로써 사람의 몸과 감정을 변화시킨다. 열정은 인간을 탐욕스럽게 만들 수 있는 것이다. 그렇지만 반대의 경우도 가능한데, 우리는 몸에 좋은 습관과 규율을 배게 함으로써, 열정을 통제할 수 있고 항상 깨끗한 영혼을 유지할 수 있다고 보았다. 좋은 습관, 절제, 중용, 열정을 유발하지 않는 식사, 에티켓 등이 사회적으로 중요해진 데에는 데카르트의 철학이 한 몫을 했다.5) 데카르트가 죽은 뒤에 그의 이원론의 오류는 너무 많이 지적되어 여기서 이를 반복할 필요는 없다. 우선 동물은 감각도 인식도 없다는 생각에 비판의 화살이 집중되었다. 18세기 철학자 콩도르세는 자기가 키우는 개의 눈을 들여다보고 있으면 그 개가 감정도 있고 생각도 한다는 것을 알 수 있다고 하면서 데카르트의 동물기계론을 비판했다. 19세기에 진화론이 나오고 사회가 세속화되면서 과학자들은 종교적 색채가 강한 영혼이라는 용어 대신에 마음, 정신이라는 용어를 선호하기 시작했다. 그러면서 마음이 항상 어떤 물질적 상태로 (예를 들어 두뇌의 뉴런 네트워크) 환원되거나, 혹은 적어도 물질적 기반에 수반된다는 주장이 설득력을 얻어갔다. 옥스퍼드의 철학자 길버트 라일(Gilbert Ryle)은 1948년에 출판된 [마음의 개념]에서 감각과 인식을 담당하는 정신을 육체와는 별개의 범주로 생각한 데카르트의 이원론이 ‘범주의 오류’(category mistake)를 범하고 있다고 비판했다. 마음이나 영혼은 마치 ‘열차 속의 말’(horse in the train), ‘기계 속의 유령’(ghost in the machine)처럼 몸과 분리될 수 있는 것이 아니라는 주장이었다. 1970년대 이후에는 포스트모더니즘이 퍼지면서 데카르트의 이원론이 심지어 서양의 근대가 낳았던 모든 폐해의 근원처럼 간주되었다. “이원론의 스캔들” “데카르트의 오류”와 같은 책과 논문은 지금도 여기저기서 볼 수 있다. 그렇지만 우리에게는 인간의 몸이 기계라는 데카르트의 이론이 공상을 통해 만들어진 것이 아니었음을 인식하는 것이 더 중요하다. 인간의 몸을 이해하기 위해 데카르트는 당시 ‘첨단’ 해부학과 생리학을 공부하고,6) 의사들과 교류했으며, 푸줏간을 들락날락했고, 인간의 생리에 대한 오랜 관찰과 실험을 수행했으며, 직접 동물 해부 실험도 수행했다. 데카르트는 눈의 기능이 어둠상자(camera obscura)와 같다는 것을 보이기 위해서 갓 죽은 소의 눈을 구해서 안구를 터트리지 않은 채 뒷 껍질을 벗겨서 이를 통해 상이 어떻게 맺히는가를 직접 관측하기도 했다. 앞에서 언급했지만 하비의 혈액 순환론은 당시 의사들에게 확고한 권위로 인정되던 갈레노스의 인체 이론과 모순된다는 이유로 거의 받아들여지지 않고 있었는데, 데카르트는 이를 가장 먼저 받아들인 사람 중 한명이었다. 앞의 글 [과학자 데카르트]에서 다뤘지만, 데카르트는 한 곳에 초점이 모이는 렌즈의 모양을 수학적으로 알아냈고, 이런 개량된 렌즈를 제작하기 위해서 직접 기계를 설계하기도 했다. 지금 21세기의 관점에서 데카르트의 인간론이 얼마나 진실에 가까운 것인가를 평가하는 것은 별로 의미가 없다. 앞에서 봤지만 데카르트는 열정만 잘 통제하면 인간이 장수할 수 있을 것이라고 생각했으며, 자신도 건강하게 100세 이상 살 것으로 확신했다. 그러던 그가 50세가 조금 넘어 사망했다는 사실은 철학 이론과 현실 사이에 존재하는 커다란 간극을 보여주는 것일지도 모른다. 그렇지만 우리에게 더 의미 있는 것은 인간에 대한 데카르트의 철학적 논의가 당시의 생리학, 의학, 해부학의 지식에 폭넓게 의존하고 있었으며, 비록 제한적이었지만 자신의 경험과 관찰 및 실험에 근거했다는 것이다. 이를 빗대어서 미국의 철학자 왓슨(Richard Watson)은 “데카르트가 지금 살아있다면 그는 큰 종합 병원에서 CAT나 PET와 같은 스캔 기계를 책임지는 사람이 되었을 것”이라고 유머러스한 논평을 했는데,7) 이는 과학과 철학의 학문적이고 제도적인 벽이 확고해서 두 분야 사이에 대화가 거의 없는 우리에게 씁쓸한 울림을 낳는다. [네이버캐스트] 생리학자 데카르트 - 기계로서의 몸과 독립된 마음으로 인간의 행동을 설명 (21세기 교양 과학기술과 사회, 2016.01.23) |

|||||

-

다음글

- 시간이 사라질 때